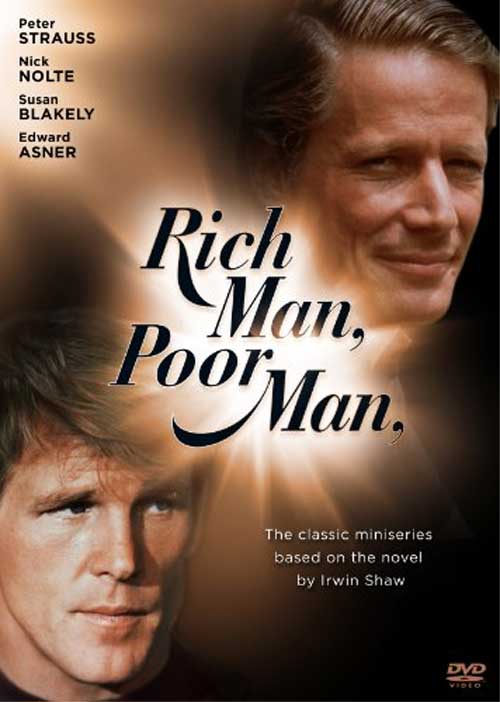

어윈 쇼(Irwin Shaw)의 장편소설, 'Rich Man, Poor Man'을 처음 접한 것은, TV 미니 시리즈에서 였다. 언제였는지 기억도 나지 않지만, 한국에서 '야망의 계절'이라는 제목으로 방영된 적이 있었다. - 미국에서는 1976년에 ABC에서 방송했고, 한국에서 방영되었던 것은 1983년이었다. 아마도 당시에 다니던 직장에서 미국연수를 다녀온 다음, 미국이라는 강렬한 잔상이 뇌리에 남았을 때라 더욱 감동적으로 감상했을 것이 틀림없다. 그런데 이걸 왜 '야망의 계절'로 제목을 바꾸었을까?

작품의 배경은 뉴욕 부근(upstate NY)의 작은 도시이고, 1940년대에서 60년대까지의 시기다. 뉴욕 브롱스 출신인 어윈쇼는 1913년 생으로 제2차 세계대전에 공군으로 참전했었던 인물임을 감안하면, 자신이 살았던 시대를 픽션화하였기에 살아있는 이야기를 전해주는 듯 더 생생하게 실감이 났다. 이 작품은 한국의 많은 작가들에게도 영향을 미쳤다. 김수현씨가 시나리오를 써서 공전의 히트를 기록한 TV 연속극 '사랑과 야망'도, 단언컨데 이 소설에서 영향을 받았다고 생각한다.

이 미니시리즈를 보고나서, 주인공이었던 닉 놀테(Nick Nolte)와 피터 스트라우스(Peter Strauss)의 팬이 되었다. 그러나 원작인 소설을 읽어보니, 오래 되어서 기억이 희미하기는 했지만, TV 시리즈는 흥미위주로 남녀 관계 갈등에 치우쳐 각색되다 보니 원작과는 많이 다르다는 느낌이 들었다.

어쨋거나 6~70년 전의 가난한 이민자의 가정에서 벌어진 일들을 소재로, 세 권으로 이루어진 장편소설을 몇 일 동안 정독하면서 읽으면서 느낀 점을 정리해 본다.

- 공부도 잘하고, 매사에 모범적이며 부모의 뜻을 거스리지도 않는 형과, 학교에는 관심도 없고, 싸움질만 찾아다니며 부모에게 일찌감치 버림받았다고 생각한 동생의 이야기다. 당연한 귀결로 형은 밝은 세상에서 출세를 하고 부자가 되지만, 동생은 가난하고 어두운 세계에 살게된다. 부자라고 행복하지만은 않고, 가난하다고 불행하지만은 않다는 이야기가 가상의 소도시 '포트 필립'과 '휘트비'를 배경으로 잔잔하게 전개된다.

- 사람 사는 모습은 지난 날이나 현재나 크게 다를 것이 없다. 특히 가족간의 갈등은 더욱 그렇다. 이민자들이 겪는 어려움도 마찬가지다. 같은 유럽에서 온 사람들도 그럴진데, 별로 가진 것 없이 온 이민 1세대 동양인은 말할 것도 없으리라. 그러나 미국의 시스템에서 교육을 제대로 받은 2세대는 다르다.

- 지난 6~70년 동안 미국의 물가는 10배에서 20배 정도 올랐다. 4명이 점심으로 스테이크를 먹었는데, 팁까지 $15을 지불했고, 주급이 $3~50 이었다는 사실로 미루어 보면. 앞으로도 이 물가 상승률은 마찬가지 속도로 진행이 될 것이다. 다른 책에서 본 것이지만, 지금부터 딱 100년 전인 1913년에는 일반 공장 노동자 일당이 $2.5 ~ $3 이었다.

- 우연인지는 몰라도 작금의 한국상황과 비슷한 상황이 그 시대에도 똑같이 있었다. 핵무기를 금지시키라는 시위를 주동하며 정부의 정책에 반대하는 학생운동에 대해, 캠퍼스로 정치를 끌어들이는 주동자를 처벌하라고 보수파는 요구한다. - 이것은 요즈음 한국의 대학에서 '안녕들 하십니까?' 대자보가 뉴스거리가 된 것과 비교가 되었다. 또한 재밌는 것은, 언론자유가 대학교라는 곳에서도 억눌려서는 안되다고 주장하는 젊은 대학총장의 발언이다. - 이것은 사회적 이슈를 학원으로 가져와 면학분위기를 해쳐서는 안 된다며 학생들의 대자보 활동을 허용하지 말라는 교육부의 지시와 비교가 되었다. 그때의 미국에도 지금의 한국과 똑같이 '빨갱이 몰이'가 있었고 있었고, '빨갱이'로 몰렸던 사람들은 전혀 빨갱이가 아니었지만, 일단 빨갱이로 몰리면 벗어나기가 쉽지 않았다.

- 진부하고 평범한 진리지만 '피는 물보다 진하다'는 것은 동서양을 막론한다. 자식을 사랑하는 부모지만, 가난이 그 사랑을 마음대로 원하는만큼 자식들에게 베푸는 것을 힘들게 한다. 자식은 부모에 대한 감정이 같을 수가 없다. 특히나, 그들이 젊을 때는 부모가 한심하고 못나 보이기만 할 뿐이다. 다만, 그들은 내면 깊숙히 감추고 있을뿐, 표현하지 않는다. 그들은 깨닫는 것은 훨씬 나중이다. 자기들 부모가 그렇지 않았다는 것을. 자신들의 부모도 자신들만큼 노력했었고 최선을 다했다는 것을. 그러나 그때는 이미 자신들의 부모는 없고, 자신의 자식들로부터 자신이 부모에게 했던 비슷한 일을 겪기도 한다.

- 물론 피는 물보다 진하다. 그러나 나이가 듦에 따라 더 진해진다. 세월에 따라 자식의 역할에서 부모의 역할로 옮겨갈수록, 엷었던 피의 농도는 점점 진해져간다. 물론 사람에 따라 다르겠지만, 이 책을 읽는 동안에 그런 '깨달음'이 왔다. 그 '깨달음'이 나를 평안하게 했다. 옛날에 죽을둥 살둥 모르고 친하게 지냈던 친구들이 소원해진 것은, 지극히 자연스러운 현상이라는 것을 알게 되었으니까.

<후기>

번안소설을 읽은 것이 얼마만인지 기억나지 않습니다. 직장생활을 시작하면서는 매뉴얼 읽기에도 힘이 부쳤지요. IT분야에는 언제나 알아야 할 신기술이 나왔고, 항상 읽어야할 매뉴얼이 있었습니다. 이민을 가서는 꼴값(?)을 떠느라고 영어책만 읽으려고 노력했고, 한글로 된 책을 읽으려면 '이민자로서 자세'가 아니라는 길티필링(?)까지 들었습니다. 그러니 앞부분 몇 페이지 겨우 읽다가 도서관에 반납하기 일쑤였지요. - 에고 한심한 놈!

이제 어떤 거리낌이나 아무 부담없이 책을 읽을 수 있게 되었지만, 전과 같이 집중이 되지 않아 속도가 나지 않습니다. 방금전 앞장에서 읽을 것이 생각나지 않아 다시 전 페이지로 돌아가 읽기를 수없이 반복합니다. 재밌는 책을 읽으면 몰입이 되지 않을까하는 얕은 수작(?)에서 선택한 것이, 안정효씨가 번안한 이 책이었지만, 집중이 안 되기는 마찬가지여서, 옛날처럼 집중할 수 있다면 얼마나 좋을까!하는 욕심(?)이 들었습니다.

이민생활을 한 덕택이겠지만, 책을 보면서 어색한 부분을 만나면 원래의 영어표현이 머릿속에 그려지고 번안자가 잘못 번역했다는 것이 느껴지곤 했으며, 또한, 허드슨, 플러싱, 맨하튼 브로드웨이, 56번가, 파크 애브튜 등 잘 알고 있는 거리가 언급되어 묘한 기분까지 들었습니다. 또한 미국에서 살아보지 않고는 알 수 없는 것들은 두리뭉실하게 번역하여 넘어가는 것도 눈에 띄였습니다.

기회가 되신다면 일독을 권합니다. 재미는 보장하겠습니다. 다만, 가급적 번안이 아닌 원작으로 보시기를.

'이민자의 시선이 머무는 곳' 카테고리의 다른 글

| 거짓과 기만 (1) (0) | 2013.12.26 |

|---|---|

| AK-47 자동소총 (0) | 2013.12.25 |

| 여동생과 조카 (0) | 2013.12.15 |

| 대통령의 딸, 모니카 마시아스 (1) | 2013.12.10 |

| 한국의 현주소 - 하나 (0) | 2013.12.04 |